지난 7월 2일 슬로포럼 ‘혁신 저널리즘과 네이티브 광고’에 다녀왔습니다. 자세한 내용은 슬로뉴스 글 ‘ 제1회 슬로우포럼: 네이티브 광고, 한국에서 가능한 모델일까?‘를 참고하시고요. 여기에서는 혁신 저널리즘보다는 네이트브 광고에 대해 제가 생각한 것들을 메모 삼아 남겨 봅니다.

네이티브 광고?

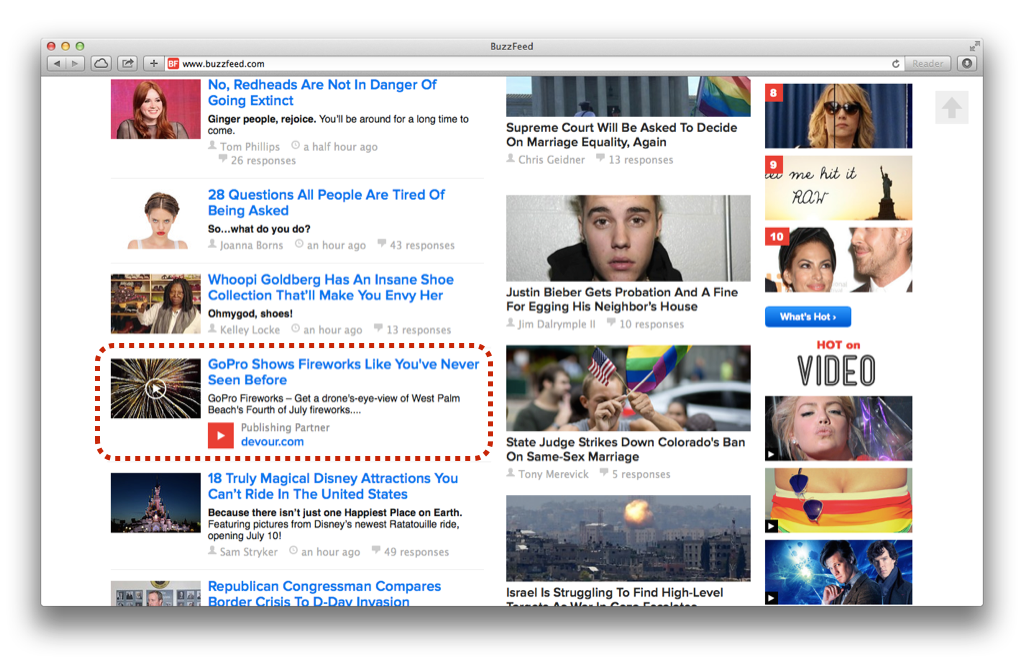

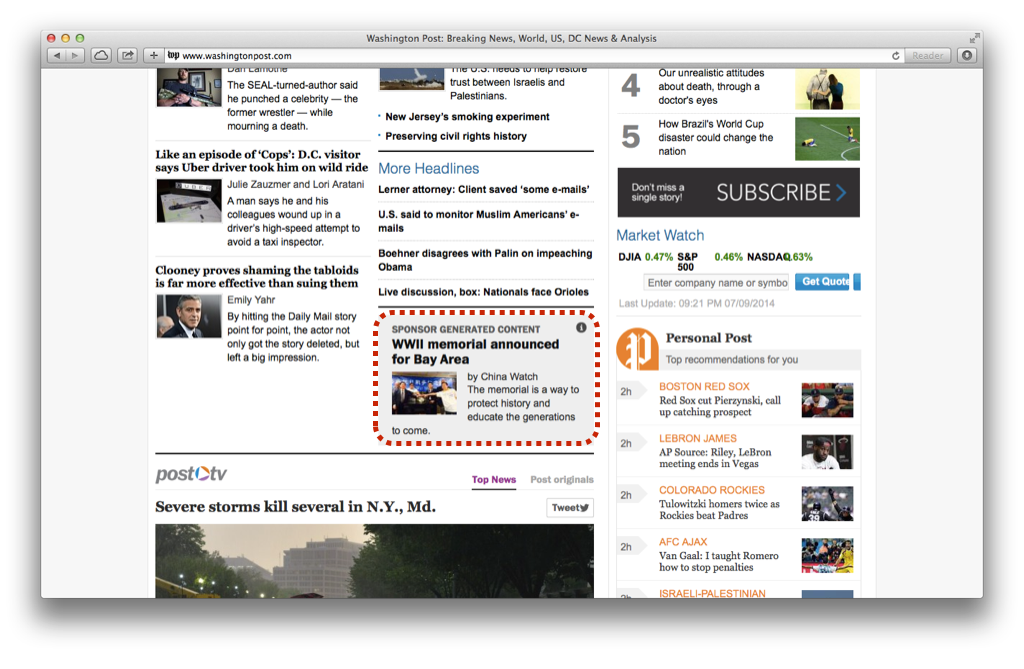

위키피디아에서는 네이티브 광고를 ‘광고주가 광고 콘텐츠를 사용자 경험의 맥락에 맞춰 제공해서 주의를 끄는 광고 방식’으로 정의하고 있습니다. 기존 유료 배너 광고보다 덜 광고 같고, 기사 읽는 경험을 해치지 않기 때문에, 좀 더 클릭 많이 할 수 있는 그런 방식 말이죠. 최근 버즈피드가 네이티브 광고로 재미를 봤다고 하고, 워싱턴 포스트도 이에 가세하면서 저널리즘의 ‘최신 광고 방식’으로도 관심을 받고 있는데요. 아래에 두 사이트를 캡처해봤습니다.

위 사진은 버즈피드 사이트인데요. 기사 목록을 내리다 보면 다른 기사와 동일해보이지만 다른 사이트로 연결되는 링크가 Publishing Partner라는 회색 글씨로 표시된 것을 볼 수 있습니다. 위의 화면은 워싱턴 포스트 사이트인데요. 마찬가지로 기사와 거의 동일한 레이아웃으로 Sponsor Generated Context라는 이름과 함께 다른 사이트로 가는 링크가 게시되고 있는 걸 확인할 수 있습니다.

위의 화면은 워싱턴 포스트 사이트인데요. 마찬가지로 기사와 거의 동일한 레이아웃으로 Sponsor Generated Context라는 이름과 함께 다른 사이트로 가는 링크가 게시되고 있는 걸 확인할 수 있습니다.

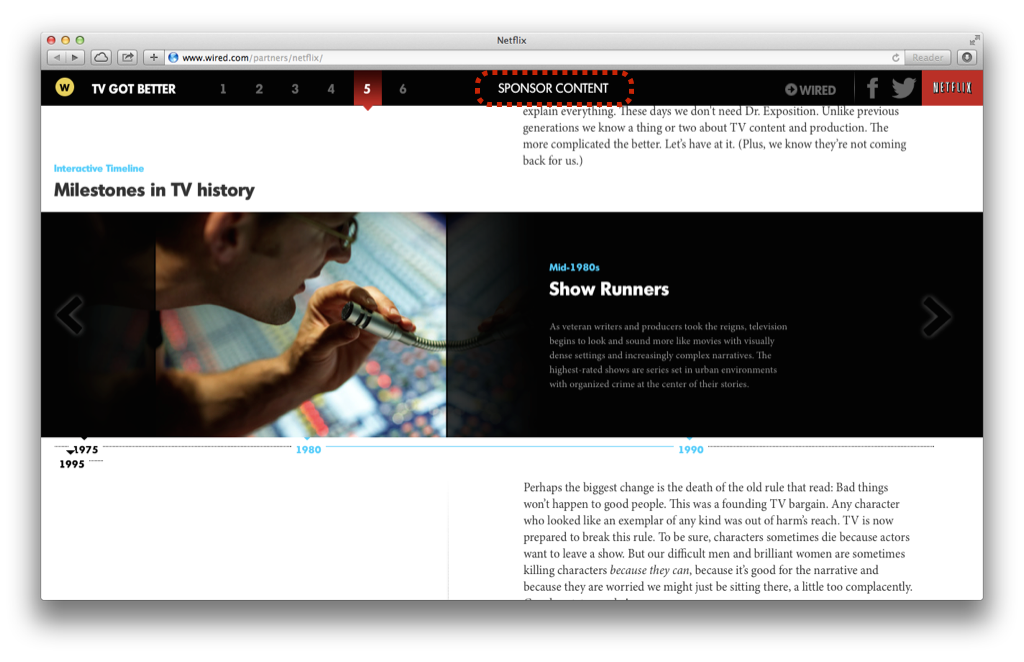

이렇게 적고 나니 ‘네이티브 광고=언론사 사이트 메인 화면에 다른 사이트로 가는 링크를 기사처럼 보이게 만든 것’으로 보일 우려가 있어서, 하나 더 가져와 봅니다.

위의 화면은 WIred의 TV got better라는 기사인데요. 사이트 주소도 wired.com이고 기사 내용이나 스노우 폴 형태로 멋드러지게 편집한 것도 모두 Wired 인력으로 충당한 콘텐츠이지만, 화면 상단과 기사 끝에 표시한 것처럼 Netflix에서 스폰서한 콘텐츠입니다. 즉, 일종의 브랜드 홍보물인 셈인데요. 이런 것도 네이티브 광고의 일환입니다.

위의 화면은 WIred의 TV got better라는 기사인데요. 사이트 주소도 wired.com이고 기사 내용이나 스노우 폴 형태로 멋드러지게 편집한 것도 모두 Wired 인력으로 충당한 콘텐츠이지만, 화면 상단과 기사 끝에 표시한 것처럼 Netflix에서 스폰서한 콘텐츠입니다. 즉, 일종의 브랜드 홍보물인 셈인데요. 이런 것도 네이티브 광고의 일환입니다.

물론 그 외에도 수많은 형식들이 네이티브 광고에 포함되기도 합니다. 12 Examples of Native Ads (And Why They Work) 이라는 글에서 소개하는 것처럼 말이죠.

기존 광고와는 뭐가 다른데?

하지만, 이런 저런 예시들을 보다 보면 방송사의 PPL이나 애드보토리얼(기사 형식의 홍보물)과 다른 게 뭐가 있나라는 생각도 듭니다. 기사와 광고의 경계를 흐릿하게 만들어서 사람들의 관심을 끈다는 면에서는 통하는 부분도 많고 말이죠. 슬로포럼의 질의 응답 시간에 청중 질문처럼 ‘기존에 우리나라에도 다 있던 건데 해외에서 새롭게 성공한다고 해서 말만 바꿔서 다시 주목 받는 것 아니냐.’라는 의문도 던져볼 만합니다. 그 부분에서 제가 생각해본 차이점은 다음과 같습니다.

1. 사용자 경험을 덜 해친다: 조금 뜬 구름 잡는 소리일 수도 있겠지만, 이 부분이 ‘네이티브 광고’의 핵심일 듯합니다. 광고가 전달되는 형식이나 그 내용에 있어서 사용자의 뉴스 소비 습관을 해치지 않고, 나아가 사용자가 해당 광고를 접했을 때 ‘속았다’고 느끼는 게 아니라 ‘어, 이거 재미있고 유익하네.’라고 느낄 수 있는 광고여야 한다는 거죠.

2. 양질의 콘텐츠: 1번과 비슷합니다만, 광고 자체가 해당 매체의 다른 콘텐츠와 동급 또는 그 이상의 품질을 보이는 경향이 있습니다. 위에서 예로 든 Wired의 스노우 폴도 그렇지만, 화장품 애드보토리얼에서 연예인 모델을 쓴다거나 이미지의 품질이 고급스럽거나(코 피지 제거 같은 혐오 이미지가 아닌 거죠.) 근본 목적은 기업 홍보라 할 지라도 텍스트에 있어서 취재의 깊이나 문장에서 ‘읽을 만한’ 가치를 주는 거죠.

3. 언론사가 직접 수주/제작: 위의 1, 2를 만족하려다 보니 자연스럽게 나오는 결과인데, 광고의 배치나 형식, 콘텐츠를 다른 보도 콘텐츠와 같은 급으로 올리려면 필연적으로 언론사가 직접 해당 광고 콘텐츠를 만들고 집행하는 경향이 있습니다. 기존의 광고들이 광고주-대행사-언론사라는 연결 고리 위에서 움직였다면, 대행사를 빼고 광고주와 언론사가 바로 붙어버리는 거죠.

하지만 현실은 시궁창?

이쯤 되면 네이티브 광고의 어두운 면들이 보이기 시작합니다. 양질의 광고 콘텐츠를 통해 사용자도, 광고주도, 언론사도 모두 윈-윈-윈하는 네이티브 광고라고 하지만, 광고주와 언론사의 거리가 가까워지면 부작용도 많이 나타날 수 있으니까요. 게다가 우리나라처럼 언론이 많이 왜곡된 현실이라면 말이죠.

슬로포럼에서 이정환 기자가 지적한 바이기도 하지만, 우리나라 언론들은 광고 수익에 많은 것을 의존하고 있다 보니, 광고주를 건강하게 비판하기 어려운 환경입니다. 이미 기업들이 실제로는 광고를 집행하지 않으면서도 언론사를 후원해 일종의 보험을 들고 있다는 비판도 있고요. 홍보 콘텐츠를 따로 만들 것도 없이 보도 자료 전재 서비스라는 것도 존재하고, 맛집 탐방 프로처럼 광고주가 제작비를 대는 콘텐츠들도 이미 넘쳐나고 비판 받을 지점도 많습니다. 블로그의 경우는 스폰서를 통한 콘텐츠의 부작용이 더 심하고요. 게다가 대부분의 언론사 사이트들이 자력 생존을 요구 받으면서도 사용자 트래픽은 포털 유입에만 의존하게 되니 소위 ‘제목 낚시’도 극에 달한 형편입니다. (충격 고로케 참조) 그렇게 들어온 사이트에서는 싸구려 팝업 광고들이 기사를 뒤덮고 있고 말이죠.

이런 현실에서 네이티브 광고나 혁신 저널리즘 논의는 ‘우린 안 될 거야, 아마.’라는 비관론으로 이어지기 쉽다고 봅니다.

결국 핵심은 사용자 경험

그래서 뭘 어쩌란 말인가… 싶은데요. 결국 핵심은 ‘사용자를 어떻게 모으고 만족시키느냐’일 듯합니다. 광고 사업이란 게 결국 사람들이 많이 모여 있는 곳에서 특정 콘텐츠를 사람들이 볼 수 있게 만드는 거라고 생각하거든요. 사람들이 무한도전을 많이 보니까 그 안에 코카콜라 간접광고를 할 수 있었고, 사람들이 시티빌 게임을 많이 하니까 그 안에 맥도널드 건물을 넣어 광고를 할 수 있었을 겁니다. 처음에 예로 들었던 버즈피드와 워싱턴 포스트도 사용자들이 메인 페이지를 자주 방문하니까 그 부분에 네이티브 광고를 넣을 수 있었을 테고요.

어찌 보면 ‘닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐.’의 문제 같기도 하고 ‘하고 싶어도 그럴 자원/자금/인력이 없다.’라는 순환 논리에 빠질 수도 있겠지만, 제 생각은 그렇습니다.

언론사가 자사 웹사이트에서 광고로 수익을 얻고 싶다면, 가장 먼저 할 일은 사람들이 언론사 사이트를 자주, 기꺼이 방문해서 오래 머물 수 있게 만드는 것이라고 생각합니다. 많은 사람들이 모여 시간을 보내는 곳이라면 어떤 식으로든 광고를 할 여지가 있습니다. 물론 잘 안 될 수도 있지만 어쨌거나 시도할 여지가 생깁니다. 하지만 그 반대로, 즉 사람들이 모여서 시간을 쓰지 않는 곳에 광고부터 넣는 방식으로는 아마도 잘 동작하지 않을 거에요.

어려운 얘기지만 디지털/모바일 시대에 모든 콘텐츠 제작자들이 겪는 어려움 아니겠어요? 즐길 거리가 수없이 널려 있는 사람들에게 ‘내가 있음을 알리고 나를 좋아하게 만드는’ 것 말예요.